赤ちゃんと二人きりの孤独な時間。

自分の子育てに悩み、自信をなくしてしまった瞬間。

ついついスマホを手に取って、検索魔になったりSNSを流し見してしまう人も多いのではないでしょうか。(私もそうでした)

でもそんな時こそ、読書がいいんです。静かに本を眺めると、不思議と心が落ち着くかも。

今回は、私の育児を支えてくれた大切な本たちをご紹介します。

《あわせて読みたい》【入園前・行き渋りにも!】子供が保育園に行きたくなる絵本7選 – 道産子かあさんの育児blog

- 「育児ノウハウ本」は読まない。心に響くのは「子供と過ごす時間を綴ったエッセイ」

- 「こどものみかた 春夏秋冬」:ベテラン保育者が見てきた、素直でやさしい子供たちのエピソード

- 「子どもはみんな問題児。」:温かいけれど迷いがない、中川李枝子さんからのまっすぐなメッセージ

- 「一緒に生きる 親子の風景」:子育て×短歌が心にしみる!何気ない日常に彩りをくれる言葉たち

- 「子育て短歌ダイアリー ありがとうのかんづめ」:子供がくれる“心”があれば、ほかには何もいらない。

- 番外編①「サンタクロースの部屋 子どもと本をめぐって」「本・子ども・絵本」:立ち止まって考える、大人の役割。

- 番外編②「定本 育児の百科(上)(中)(下)」:大切なことはずっと変わらない。検索したいことは全て載っているシリーズ

- まとめ

「育児ノウハウ本」は読まない。心に響くのは「子供と過ごす時間を綴ったエッセイ」

いざ「子育て関係の本を読んでみよう!」と本屋さんへ行くと、ずらりと並んでいるのはノウハウ本の数々。

「賢い子供を育てるための〇〇」とか、「△歳までにママがやるべき××」とか。

私、こういうのは一切読んだことがありません(笑)

中には良い本ももちろんあるのでしょうが、なんだか押しつけがましいというか、育児キラキラ系SNSと何も変わらないというか…。

それよりも、私に「あ~、子供って最高じゃん。娘をぎゅっとしたい!」と思わせてくれたのは、「子供と過ごす時間を綴ったエッセイ」たちでした。

こういう本って面白いのに、育児関連書籍コーナーでは数多のノウハウ本に埋もれて見つけにくいんですよね。もったいない。

流行りのワードやアイテムで目を引こうとするSNSとは違い、本は昔も今もこれからも読まれるものでなければいけません。

だからこそ、普遍的な子供たちの姿や育児のありさまが描かれている。

いいな、うらやましいなと感じさせることよりも、ただ「子供と過ごしてこう思ったんです」という大人の気づきを教えてくれる。

そこには押しつけがましさも説教臭さもありません。情報が溢れ、他人の様子や自分の見え方に一喜一憂してしまう現代のパパやママにこそ、やっぱり本の力が必要だと思うのです。

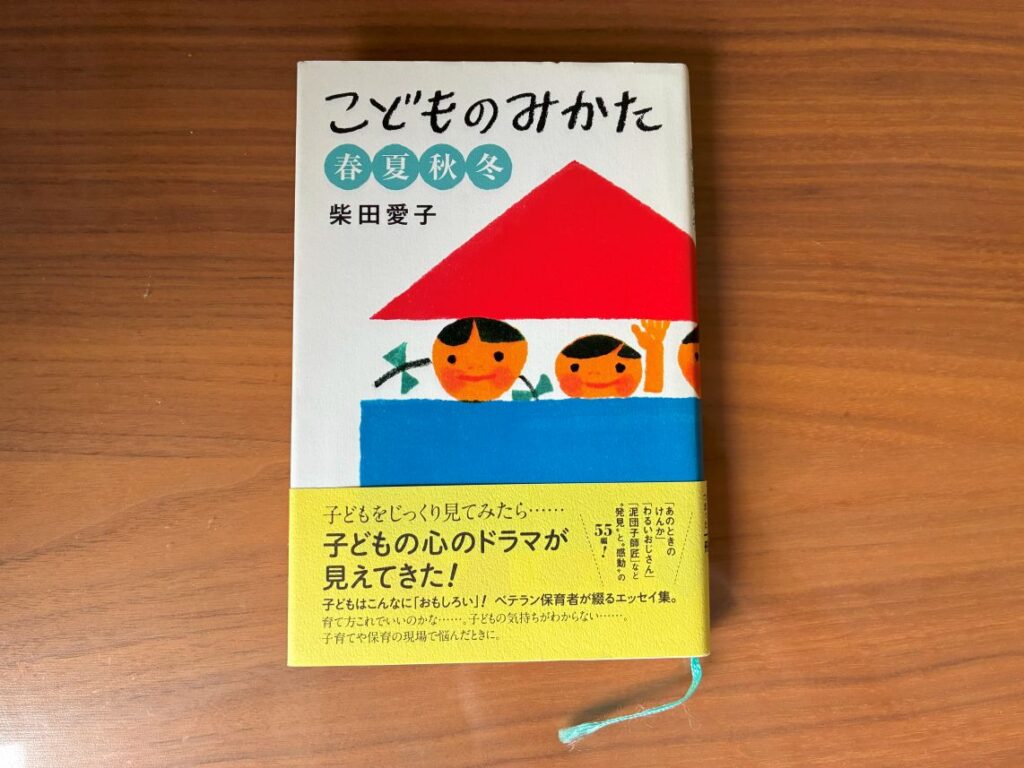

「こどものみかた 春夏秋冬」:ベテラン保育者が見てきた、素直でやさしい子供たちのエピソード

「こどものみかた 春夏秋冬」

(柴田愛子/福音館書店/2016年)

1歳で娘を保育園に預けた時、ほかの誰よりも泣いている我が子を見ては毎日落ち込んでいました。

いつ泣かなくなるんだろう?いつ慣れるんだろう?の焦りで、頭がいっぱい。

そんな時に出会ったのがこの1冊でした。

長年、保育者として子供の姿を見つめ続けてきた柴田先生が、春から冬、そして次の春を迎えるまでの子供たちの様子を、季節を追って綴っていきます。

誤解を恐れずに言えば、ただ「子供たちの園生活をそのまま書いただけ」の本です。

でもそれが心に響きます。子供同士の心のつながり、先生の秘められた思いを知ることで、改めて「子供のおもしろさ」に気づかされる。

我が子が行き渋りをしていたり、園での様子が心配だと感じている方。そして保育に携わっている方にも、忙しい毎日の中で少し心を休ませて、読んでみてほしい1冊です。

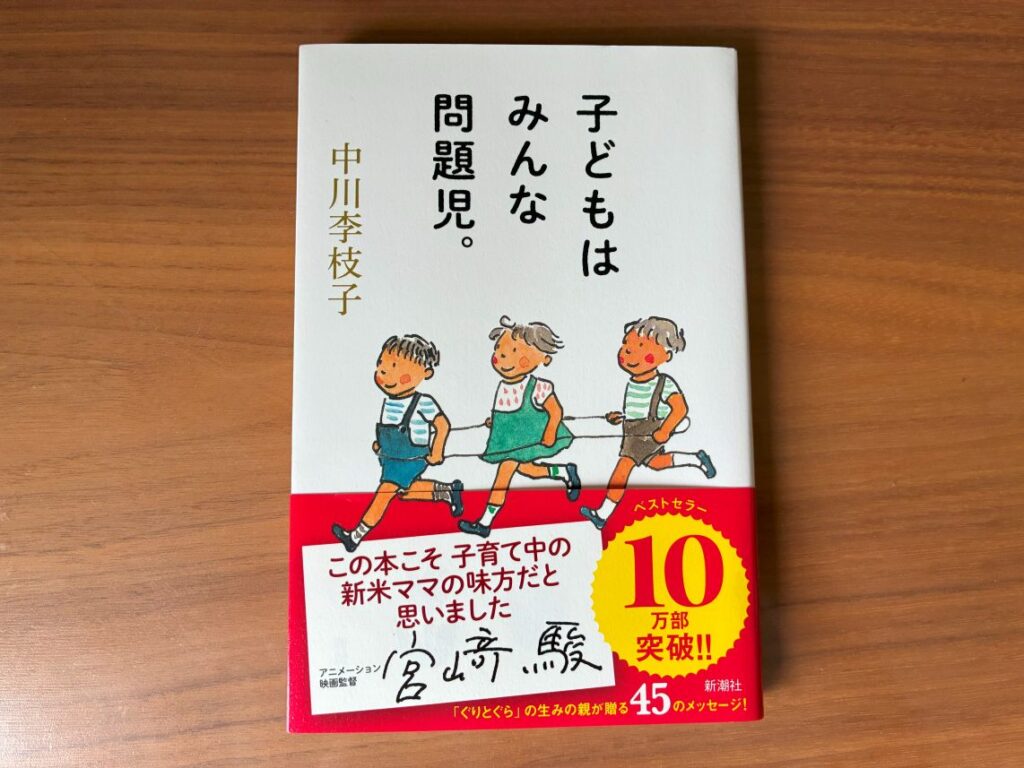

「子どもはみんな問題児。」:温かいけれど迷いがない、中川李枝子さんからのまっすぐなメッセージ

「子どもはみんな問題児。」

(中川李枝子/新潮社/2015年)

タイトルを知るだけで、子育てのプレッシャーが半分くらいにはなるんじゃないかと思います。

そして、目次に並んだ中川さんのメッセージの数々を読むだけで、張りつめていた気持ちがふっと緩むはず。

そこまできたら、やっぱり中身もじっくり読みたくなります。

「ぐりとぐら」の作者として知られる中川さんは、絵本だけでなくたくさんの子育て関連書籍も書かれています。

絵本と同じようにやさしい言葉選びが特徴ですが、私が中川さんの本に救われてきた理由は「メッセージに迷いがないこと」。

きつい言葉ではないのに、きっぱり言い切ってくれる。シンプルで、ことあるごとに思い出したくなるワードが多いと感じます。

この本はもちろん、中川さんが著書の中で一貫しておっしゃっているのは

「子供はみんなお母さんがだいすき」ということ。

いやいや父親は?男女平等なんだから、母親にばかり責任を押し付けるのは…なんて、巷でよくある軽い批判はどうぞ言わないでほしい。

「お母さん」という存在が、いかに子供にとって大切なのか。「お母さん」でいさせてくれることが、どれほどありがたくて貴重な時間なのか。

ぜひまっすぐにメッセージを受け取ってほしいなと思います。

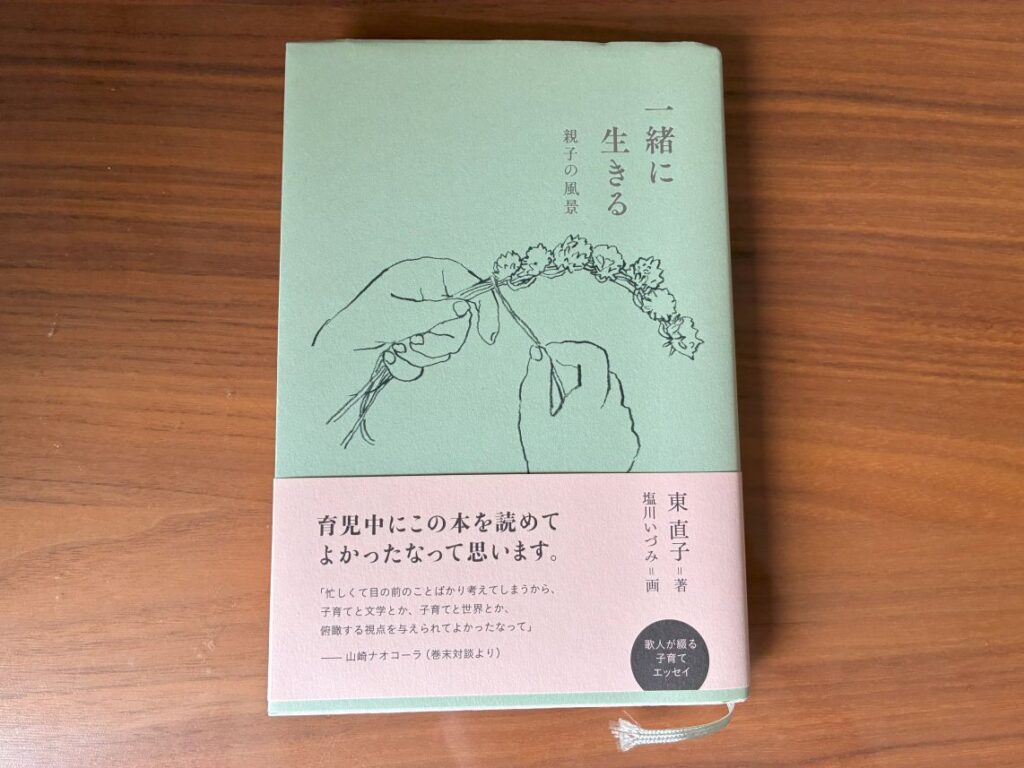

「一緒に生きる 親子の風景」:子育て×短歌が心にしみる!何気ない日常に彩りをくれる言葉たち

「一緒に生きる 親子の風景」

(東直子/福音館書店/2022年)

短歌なんて、受験勉強以来すっかりご無沙汰。

なんだか敷居が高そうだし、読みにくそう…。

と、思っていたのですが。

単なる歌集ではなく、たくさんの短歌と一緒に東さんがお子さんとの毎日で感じたことが綴られているので、とても読みやすいのです。

そして、この短歌という歴史ある文化が、子育てとの親和性が高いことにも気づかされます。

東さん以外にも、たくさんの歌人が綴った短歌が登場します。

どの時代の人も、同じようなことを子供に感じていたという事実。「そうそう、そうだよねえ」と言いたくなる思いを、短い言葉の中にぎゅっと閉じ込めたみずみずしさ。

私はよく、静かに心を休ませたい時にこの本を読んでいました。仕事で疲れていっぱいいっぱいになっちゃっていた時とか、なんとなく元気が出ない夜の寝る前とか。

秋の夜長に手に取るのにも、おすすめの1冊です。

「子育て短歌ダイアリー ありがとうのかんづめ」:子供がくれる“心”があれば、ほかには何もいらない。

「子育て短歌ダイアリー ありがとうのかんづめ」

(俵万智/小学館/2017年)

先述した東さんの本で俵万智さんの短歌に触れ、その後たまたま図書館で見つけてすぐに手に取った1冊です。

自分が短歌を読むなんて、と驚きつつ、こうやって今まで知らなかったものと近づけるのも、子育ての楽しさだなと感じています。

俵さんが息子さんと過ごしてきた日々のエピソードが、そこで感じた思いを詰め込んだ短歌と一緒に綴られています。

教科書に載るような方でも、こうやって育児に悩み、全力で子供を応援し、新しい発見を重ねているんだという親近感。

息子さんの成長を、勝手ながら一緒に見守っている感覚が味わえて、これから娘にもこんなことが起きたりするのかなあなどと想像力を働かせてみたり。

気に入った歌はたくさんあるのですが、やはりタイトルになっている「ありがとうのかんづめ」が登場するエピソードが大好きです。

小さな子供が親にくれるまっすぐな心、無償の「ありがとう」。

いつか大人になってしまっても、ずっとずっと自分の体の奥底にしまってとっておきたいですね。

番外編①「サンタクロースの部屋 子どもと本をめぐって」「本・子ども・絵本」:立ち止まって考える、大人の役割。

エッセイとは少し違うかも?ですが、学びがあった本をいくつかご紹介します。

まずは、子供と絵本との関係を考えるヒントになったこちらの2冊。

「サンタクロースの部屋 子どもと本をめぐって」

(松岡享子/こぐま社/2015年)

「本・子ども・絵本」

(中川李枝子/文春文庫/2018年)

最近はどこの本屋さんにも、だいたい絵本コーナーを見かけますよね。

新しくてカラフルな本もずらりと並び、「〇分で読める名作」「△△できるようになるための絵本」なんていうものも。

はたまた、「□歳までに××冊読ませなきゃ!」なんて話を聞くこともあります。

子供を読書好きにしたい!と願う親はいつの時代も多いとは思いますが(私もそう思っています)、

では果たしてどんな本でも良いのでしょうか。ただ冊数をこなすような読み方になっていないでしょうか。

そもそも、絵本とは子供にとって「何かをわかりやすく教えるため」に存在するものなのでしょうか。

この2冊を読んで、松岡さんと中川さんは「子供にたのしみを与える絵本」について共通した思いを持っていらっしゃると感じました。

子供と絵本、読書の習慣、図書館とのつきあい方などについて考えたい方におすすめです。

番外編②「定本 育児の百科(上)(中)(下)」:大切なことはずっと変わらない。検索したいことは全て載っているシリーズ

「定本 育児の百科(上)(中)(下)」

(松田道雄/岩波文庫/1967年)

当初の刊行は60年近く前だというこちらの本。

何度も改訂を重ね、多くの時代の子育てを支えてきたバイブルです。

最近では、「子供がまだ〇〇できない」とか「△△の様子があるけど大丈夫だろうか」と心配になった時、まずはスマホで検索するというのが至極当然の流れ。

たとえば病院の診察に不安があったら、「でもネットにはこう書いてあって…」と、検索した内容をもとに意見を述べてみる。というのは、意外と多くの人が経験済みかもしれません。(それが結果的に良いことももちろんあると思います)

この3冊には、子供に関してよくある悩み事や発達の様子が、月齢・年齢ごとにとても細かく書かれています。(我が家ではこの本を揃えてからはほとんどネット情報に頼ることはなくなりました)

子育てに心配や不安があるのは当たり前。でも、ネット上のあまりにも多い情報に溺れるのは得策とはいえません。

迷った時のお守りがわりに、手元にあると安心なシリーズです。

まとめ

週に20冊も(!)図書館で本を借りて読んでいる娘を見ていて、私も久しぶりにいろいろ借りて読んでみています。

家のTVではYoutubeも見られますし、学習タブレットもあるにはあるのですが、娘はあまり心惹かれない様子。

本から広がっていく世界のおもしろさを、時間も忘れて満喫している娘を見ると、自分たち大人のスマホとの付き合い方を考えさせられる毎日です…。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント